Немецкие цирки-гиганты

В начале века, когда цирковое искусство во Франции и Англии переживало кризис, столицей европейского цирка стал Берлин; в двух его стационарах — цирках Альберта Шумана и Пауля Буша — представления сохранили пышность прежних времен.

В начале века, когда цирковое искусство во Франции и Англии переживало кризис, столицей европейского цирка стал Берлин; в двух его стационарах — цирках Альберта Шумана и Пауля Буша — представления сохранили пышность прежних времен.

В ту пору величайшие звезды мирового цирка работали в Германии, в частности, здесь окончательно обосновались наездники Джеймс Филлис и Габерель.

На фото: Карл Гагенбек

Передвижные цирки-шапито также переживали эпоху расцвета. Самым знаменитым из них был Цирк Корти — Альтгофа. Его основал в 1865 году Доминик Альтгоф. Когда в 1889 году он, а через несколько месяцев и его жена Адель Корти умерли, цирк возглавил их сын Пьер Альтгоф, которому в ту пору исполнилось ровно двадцать лет.

Превосходный наездник, овладевший и дрессировкой на свободе и высшей школой, он создал номер повышенной сложности — жонглирование на лошади. Пьер Альтгоф был директором цирка в течение двадцати пяти лет; в 1924 году он скончался, и заведение перешло в руки его жены. Однако год спустя свирепствовавшая в Германии инфляция заставила госпожу Альтгоф объявить о своем банкротстве. Тем не менее, имя Альтгофов не сошло с цирковых афиш окончательно; после войны появилось три передвижных цирка Альтгофов: Цирк Уильяме под руководством Адольфа Альтгофа и Каролы Уильяме, Цирк Франца Альтгофа и Цирк Карла Альтгофа.

Мы еще вернемся к этим циркам — два из них действуют и по сей день, и принадлежат к числу наиболее крупных в Западной Германии.

В начале века функционировал также Цирк Блюменфельда, окончивший свое существование примерно тогда же, когда и Цирк Корти — Альтгофа. Он был создан в 1811 году Мейером Блюменфель-дом; впрочем, нельзя с уверенностью утверждать, что этот человек имел непосредственное отношение к древнему роду Блюменфельдов: его настоящая фамилия была Серф; разрешение носить прославленное цирковое имя выдал ему мэр Банеля, городка близ Бонна. Быть может, из рода Блюменфельдов происходила его мать? Не исключено, что рано или поздно историки дадут ответ на этот вопрос.

Блюменфельд был большой оригинал; собратья по ремеслу называли его Старым оленем*; прозвище это он получил за свою необыкновенную проворность. Волосы у него были вечно всклокочены, пышные бакенбарды спускались до самого подбородка, а очки в тонкой металлической оправе придавали ему вид мелкого конторского служащего.

Игра слов: его настоящая фамилия Сеrf означает по-французски «олень».— Примеч. пер.

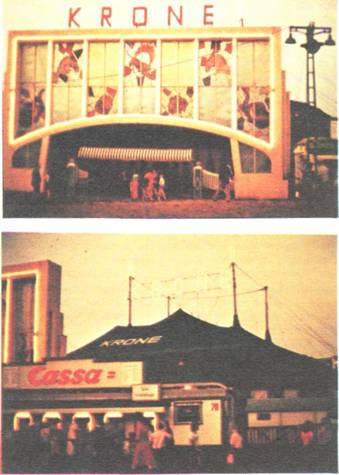

Фото: Цирк Кроне в 1973 году

Наибольшую известность Цирку Блюменфельда принесли Эммануил Блюменфельд (1811 —1885), сын Старого оленя, и четверо его сыновей, выдающихся наездников. В роскошных представлениях Цирка Блюменфельда, которые больше ста лет развлекали жителей самых разных районов Германии, лошади занимали центральное место; многие члены семейства Блюменфельд служили в драгунских и кирасирских полках — то и другое вызвало почтительное отношение к их заведению со стороны прусских офицеров.

Еще более замечательное имя в истории немецкого и мирового цирка — Гагенбек.

Цирк Гагенбеков был создан в 1887 году жителями Штеллингена братьями Вильгельмом и Карлом Гагенбек, крупнейшими специалистами по импорту хищных животных. С 1880 года Гагенбеки начали устраивать этнографические выставки; в Берлине они открыли Калмыцкую и цейлонскую выставку, которую в первый день работы посетили девяносто три тысячи человек; народу было так много, что, дабы сдержать натиск толпы, пришлось прибегнуть к услугам полиции. В 1886 году выставка с неменьшим успехом прошла в Парижском ботаническом саду, директором которого был в ту пору Жоффруа де Сент-Илер.

В следующем году Карл Гагенбек намеревался показать публике Большую цейлонскую выставку с участием двадцати трех прирученных слонов; для ее перевозки он решил приобрести большое шапито американского типа, наподобие шапито Барнума и Бейли. Побывав в Соединенных Штатах и ознакомившись с технической стороной работы Величайшего в мире цирка, Гагенбек пришел к выводу, что такой шатер можно установить и в Гамбурге. Более того, поскольку его штеллингенские дрессированные животные прекрасно подходили для зверинца, он решил, по примеру Барнума, сделавшего «Американский музей» дополнительным аттракционом цирка-гиганта, превратить свою этнографическую выставку в передвижной цирк.

И вот в апреле 1887 года Международный цирк и цейлонский караван Карла Гагенбека обосновался на Гейлигенгейстфельд в Гамбурге. Первое представление чуть не сорвалось; не успели рабочие собрать шапито, как на него обрушился страшный ураган, сильно повредивший постройку. Однако через двое суток Цирк Гагенбека был восстановлен и афиши возвестили о первом представлении! Разумеется, главную роль здесь играли животные; первыми на манеж вышли питомцы американского дрессировщика Томсона — пышно разукрашенные слоны, на спинах которых восседали музыканты. В ярком свете электрических ламп глазам зрителей предстали также группы львов, тигров и пантер, четыре десятка лошадей, аргентинские наездницы, канатные плясуны; забавляли публику знаменитые клоуны Том Беллинг и Ольшанский. В программу входило также выступление группы артистов с Цейлона — впоследствии такого рода экзотические группы получили большое распространение в немецких шапито, в особенности у Сарразани.

Гагенбеки подняли искусство дрессировки на невиданную прежде высоту; они первыми заменили вагоны-клетки круглой манежной клеткой, занимающей всю арену, и тем самым значительно расширили возможности укротителя.

Благодаря им Германия и вся континентальная Европа познакомились с цирком-зверинцем — формой зрелища, которая в ту пору была известна лишь американцам и англичанам, и вскоре цирк-зверинец занял место утратившего былую популярность конного цирка.

Одновременно с Карлом Гагенбеком открыл цирк и его брат Вильгельм. В 1910 году в Нинштедтене (Гамбург) Вильгельм Гагенбек умер от нервного заболевания, и дело отца продолжили его сыновья Карл-младший и Вилли.

В 1912 году в представлении Цирка Вильгельма Гагенбека участвовали медведь-наездник, тюлени Франца Вассмана, смешанная группа из восьми львов, двух мраморных догов, одной борзой (с этой группой выступал Вилли Петере), другая смешанная группа из двух львов, двух каменных баранов, двух шотландских пони и двух мраморных догов (все эти животные, равно как и восемь индийских слонов, были питомцами Вилли Гагенбека); в тот же вечер Август Мелькер встречался лицом к лицу с двадцатью львами, Флорио демонстрировал высшую школу верховой езды на одногорбом верблюде, Мейер показывал смешанную группу из трех зебр, одного пони и двух гуанако; «шейх» Мангалу управлял четырьмя двугорбыми верблюдами, гарцуя на буланом жеребце; плюс к этому зверинец располагал двумя с лишним сотнями животных, в том числе дюжиной слонов, тремя десятками львов, девятнадцатью тиграми, восемнадцатью белыми медведями, одним четырех-рогим бараном...

К сожалению, вскоре после первой мировой войны братья Гагенбек расстались и попытались добиться успеха поодиночке; однако старания их не увенчались успехом — вернуть былую славу им не удалось.

Старый Карл Гагенбек умер в 1913 году, через три года после Вильгельма, завещав шапито своему сыну Лоренцу. Лоренц Гагенбек сумел залучить в свой цирк великих немецких дрессировщиков: Вилли Петерса, Тилли Бебе, Рихарда Саваде, Рудольфа Матиаса, Альфреда Кадена (этот последний, в частности, управлял группой львов, гарцуя на коне, и демонстрировал тигра-наездника на слоне).

3 февраля 1933 года Цирк Карла Гагенбека покинул гамбургский порт на борту «Саарланда» и направился в Японию. В гастрольную поездку были взяты восемьдесят лошадей, четырнадцать вагонов-клеток, шесть слонов и экзотические животные, в том числе жираф, который должен был показаться японцам чем-то вроде лох-несского чудовища! Через полтора месяца, проделав путь в двадцать две тысячи шестьсот семьдесят километров, теплоход прибыл в Иокогаму.

В Стране восходящего солнца Цирку Гагенбека был оказан теплый прием — ведь после достопамятных гастролей Великого караван-сарая Луи Сулье японцы не видели ни одного европейского цирка. Март Цирк Гагенбека провел в Токио, затем перебрался в Хакодате, где его застиг тайфун, снесший шапито; так что в течение нескольких дней, пока не прибыл запасной шатер, Лоренц Гагенбек вынужден был давать представления под открытым небом; затем цирк-зверинец выступил перед жителями Нагой, Осаки и Кочхана, а в октябре месяце отправился в Шанхай, где пробыл два месяца. После этого на борту «Дуйсбурга» немецкие артисты отплыли в Индию и под рождество высадились на ее берегах.

В Калькутте Гагенбеку пришлось однажды дать представление в присутствии одного-единственного зрителя — магараджи Патиалы, который на этот вечер забронировал цирк для себя одного!

После Калькутты был Бомбей, а потом, снова на пароходе, цирк отправился в Порт-Саид, чтобы продолжить гастроли в Египте, и, наконец, добрался до Барселоны. Однако этот финал, к несчастью, не оправдал надежд — в Испании назревала гражданская война, в воздухе пахло революцией. В Валенсии турне пришлось прервать, и в декабре 1934 года на зафрахтованном Гербертом Гагенбеком, сыном Лоренца, грузовом судне Ллойда цирк вернулся в Гамбург.

Тем не менее Лоренц Гагенбек не разлюбил путешествий — 11 ноября 1935 года его труппа поднялась на борт «Парагвая», «Генерала Озорио» и «Виго»; на этот раз путь цирка лежал в Уругвай!

Дело не обошлось без происшествий: и «Виго» и «Парагвай» попали в бурю. Тем не менее цирк открыл свои двери в Монтевидео в назначенный срок и показал замечательное представление с участием наездника Лулу Готье, воздушных гимнастов Земгано, укротителя Джонни Шипфмана и двадцати четырех танцовщиц, исполнявших интермедии вроде «Голубой стрекозы» (название, говорящее само за себя).

Однако из-за эпидемии оспы цирк вынужден был покинуть Монтевидео и направиться в Буэнос-Айрес. Затем он побывал в Розарио, Санта Фе, Ресистенсии и Сальте — городе, стоящем на краю девственного леса и никогда не видевшем цирка! И надо же случиться такому — именно здесь во время представления два льва сцепились и начали борьбу: в мгновение ока все гаучо, находившиеся в зале, повскакали с мест, выхватили револьверы и окружили клетку — каждый рвался совершить подвиг и спасти жизнь дрессировщику. К счастью, служащим цирка удалось сдержать их благородный порыв и увести львов прежде, чем прогремел хоть один выстрел!

Таким образом, Цирк Карла Гагенбека исколесил всю Аргентину, покрыв расстояние в пять тысяч километров, и лишь после этого вернулся в Буэнос-Айрес, а затем на родину.

В 1948 году этот крупнейший немецкий цирк отпраздновал столетний юбилей, но десять лет спустя финансовые трудности вынудили его окончательно прекратить разъезды; директор, душа всех смелых начинаний, состарился и был уже не в силах бороться с обстоятельствами.

С тех пор в Германии появился еще один Цирк Гагенбека — на сей раз владельцем его был Вилли Гагенбек, сын Вильгельма, а директором — Оскар Гоппе. Но, несмотря на неплохие программы, этот цирк был лишь бледной копией прежней крупной штеллингенской фирмы.

В Соединенных Штатах один из гагенбековских цирков продолжал выступать до 1938 года — то был Цирк Уоллеса — Гагенбека, «потомок» Цирка диких животных Карла Гагенбека, функционировавшего в Америке с 1904 по 1906 год, когда немецкая фирма пыталась обосноваться за океаном. Хотя немецкий цирк пользовался в США хорошей репутацией, попытка эта не увенчалась успехом, и Карл Гагенбек продал свой американский филиал Бену Уоллесу, основателю Большого цирка Уоллеса. Его новый цирк процветал, но имел мало общего с цирком, давшим ему название.

В 1930 году Цирк Гагенбека — Уоллеса перешел в руки Джона Ринглинга.

В том же году по соглашению с сыном Вильгельма, Карлом Гагенбеком-младшим, Цирк В. Гагенбека открыл знаменитый французский укротитель Альфред Кур. В этом случае великое имя опять-таки служило лишь приманкой для зрителей, на самом же деле новая фирма не имела никакого отношения к знаменитому немецкому цирку.

Помимо Гагенбеков огромное влияние на развитие немецких передвижных цирков оказал приезд в Европу Цирка Барнума и Бейли и его гастроли в Германии в 1899—1900 годах.

Три манежа и два помоста, на которых одновременно разворачивается представление, огромные размеры шатров, величина разъезжающего вместе с шапито зверинца — все это поразило не столько директоров цирка (из них лишь Адольф Штрассбур-гер попробовал работать на двух манежах), сколько владельцев ярмарочных зверинцев: наиболее состоятельные из них, немец Карл Кроне и австриец Карел Клудский, а также скромный клоун-дрессировщик Ганс Стош-Сарразани, стали создателями цирков-гигантов.

Карел Клудский родился в 1864 году в Пльзене; отец его, чешский укротитель Антон Клудский, как ни странно, мечтал сделать сына священником; однако Карл вовсе не чувствовал влечения к духовной карьере и предпочел пойти по стопам отца — в 1887 году он встал во главе родительского зверинца. К 1900 году заведение, которым управлял юный директор, сделалось одним из самых крупных в Австро-Венгрии; кого только не было в этом богатейшем из передвижных зверинцев Европы: три десятка львов, четырнадцать тигров, хищники самых разных видов, слоны и экзотические животные. Побывав в Вене на представлениях Величайшего в мире цирка, Карел Клудский приобрел лошадей обанкротившегося незадолго до того Цирка Вульфа и присоединил к своему зверинцу большое трехманежное шапито. Цирк-гигант Клудского разъезжал по Австро-Венгерской империи до 1914 года и пользовался огромным успехом; после войны он продолжал давать представления в городах Венгрии, Чехословакии и даже Италии.

Карел Клудский умер в 1930 году, завещав цирк своим сыновьям Карелу и Рудольфу, которые спустя четыре года продали и оборудование и животных; с тех пор имя владельца одного из крупнейших европейских шапито навсегда сошло с цирковых афиш.

Зверинец Кроне (называвшийся вначале Континентальным зверинцем) был основан в 1870 году странствующим артистом и владельцем ярмарочных каруселей Карлом Кроне. К 1887 году предприятие сильно разрослось; старший сын директора, Фриц Кроне, был уже известным дрессировщиком; его шестнадцатилетний брат Карл-младший учился в Мюнхене. 1887 год оказался трагическим для семьи Кроне: привезенный из России медведь напал во время представления на Фрица и задрал его. Узнав страшную новость, Карл-младший решил бросить учебу и заменить погибшего брата. В конце столетия старый Кроне скончался и двадцатидевятилетний Карл стал директором зверинца. Восемь лет спустя он, так же как и Клудский, открыл по примеру Барнума и Бейли трехманежный цирк. Предприятие Кроне процветало; после первой мировой войны Карлу Кроне удалось собрать коллекцию животных, равной которой не было и до сих пор нет ни в одном цирке мира, включая американские: в 1934 году среди его питомцев было двести пятьдесят лошадей и пони, двадцать семь слонов, две дюжины двугорбых и одногорбых верблюдов, двадцать зебр, три десятка буйволов, бизонов и зебу и всевозможные экзотические животные; в вагонах-клетках жили сорок львов, тридцать шесть тигров, пятьдесят четыре медведя и много других хищников2'. Упомянем еще двух жирафов, двух морских слонов и двух гиппопотамов. Всего зверинец Кроне насчитывал более восьмисот животных!

Шапито было впечатляющих размеров: длина его достигала девяноста метров, ширина — сорока; к обычным четырем мачтам были добавлены две мачты за барьером. Внутри цирк был устроен по американскому образцу: в нем имелись три манежа и просторный скаковой круг. Деревянный фасад в восточном стиле был расцвечен мириадами электрических лампочек. Две трети общей площади, необходимой для всех цирковых сооружений, занимал зверинец. Представления цирка были под стать его роскошному убранству. В 1930 году во время турне по Франции в программе значились выступления трех групп хищников (тигров, львов и белых медведей), три номера воздушных гимнастов (во время разборки клеток), а завершал представление парад всей труппы. Кроме того, взорам восхищенных зрителей являлись двадцать слонов, которых выводил на арену сам директор, карусель с участием шестидесяти животных под руководством мадемуазель Брони, жокеи Гутенберги и Губерты, экзотическая процессия под названием «Большие празднества при дворе магараджи», арабские прыгуны, лошади наездника-дрессировщика Фреда Петолетти, скачки на большом ипподроме, группы китайских и японских артистов, пластические позы в исполнении пятнадцати цыган. Всего в программу входило около сорока номеров; они сменяли друг друга без единой паузы под музыку четырех оркестров!

Жена Карла Кроне, Ида Кроне, урожденная Ах-лерс, прославилась как укротительница. Во Франции она выступала под псевдонимом мисс Шарль — опасаясь антинемецких настроений, Цирк Кроне начал свои гастроли под названием Большой цирк Шарля; однако успех был так велик, что Карл Кроне счел возможным продолжать турне под собственным именем.

Карлу Кроне принадлежал также стационар в Мюнхене; здесь его труппа проводила зимний сезон. Великий директор скоропостижно скончался в 1943 году в возрасте семидесяти двух лет. До 8 апреля 1957 года цирком управляла его вдова, а после ее смерти — дочь Фрида Зембах со своим мужем, наездником Карлом Зембахом. Хотя после войны Цирк Кроне заметно уменьшился в размерах, он до сих пор остается одним из крупнейших европейских шапито.

На смену трем манежам пришел один обычный манеж, больше отвечающий вкусам европейской публики, программы же сохранили прежнюю стройность; украшением их служат выступления слонов под руководством Фриды Зембах-Кроне и великолепные лошади Карла Зембаха, с которыми работает также дочь Фриды и Карла, Кристель, замечательная наездница. На месте мюнхенского стационара на Марсштрассе, разрушенного в 1944 году, 23 декабря 1962 года было открыто великолепное здание на три тысячи мест.

Основным конкурентом Карла Кроне был Ганс Стош-Сарразани — одна из удивительнейших фигур в истории современного цирка.

Цирк Кроне конец 1920 х - начало 30 гг.

Ганс Стош родился в 1873 году в Ломнице (Силезия). Сын богатого познанского буржуа, он окончил лицей в Бреслау, а затем поступил в Коммерческую школу во Франкфурте-на-Одере. В 1888 году пятнадцатилетним мальчиком он попал на представление Цирка Чинизелли. С этого момента он почувствовал непреодолимое влечение к цирку и на следующий год, бросив учебу, ушел из дому и нанялся к знаменитому итальянцу ухаживать за животными. Через два года, накопив денег и приобретя на них трех собак, осла и свинью, Ганс Стош начал выступать как клоун-дрессировщик в разных немецких цирках и театрах и понемногу завоевал известность. Но этого ему было мало: пышные представления Гаэтано Чинизелли пробудили в нем желание создать собственный цирк и затмить своего учителя. В 1902 году ему удалось сделать первый шаг к воплощению этой мечты в жизнь: избрав для дебюта Саксонию, он собрал свое первое шапито. Программа почти целиком состояла из выступлений Ганса Стоша, превратившегося в клоуна Сарразани, и конных номеров его жены Марии. Конечно, до цирка-гиганта было еще далеко, но в конюшнях уже стояло целых девять лошадей, а в зверинце жили медведь, несколько гусей, осел и свинья. Дело быстро пошло на лад, и через семь лет Цирк Сарразани стал большим трехманежным шапито в американском стиле, достойным соперником цирков Кроне и Клудского.

На фото: Карл Кроне

В отличие от своих конкурентов, Сарразани был не в восторге от цирка такого типа, и в 1918 году заменил его круглым четырехмачтовым шапито с одним-единственным манежем. У манежа этого, однако, была очень интересная особенность: то был колоссальный круг диаметром семнадцать с половиной метров.

На этом манеже под куполом прекраснейшего в мире передвижного шапито Ганс Стош-Сарразани, неустанно стремившийся к совершенству, давал грандиозные представления, потрясавшие всех, кому посчастливилось на них побывать. Писатель и журналист Пьер Бо, посетивший в 1930 году шапито Сарразани, так описал его в книге «Цирк и мюзик-холл» (Bost P. Le Cirque et le Musik - Hall. Paris. Ed. Au sans papei, 1931): «Этот удивительный зал производит неизгладимое и поначалу необъяснимое впечатление благодаря двум основным принципам, лежащим в основе его конструкции. Трибуны, на которых может разместиться около десяти тысяч человек, плавно поднимаются от самого манежа без всякого деления на места разной категории; здесь нет ни лож бенуара, ни прохода вокруг партера, ни балконов.

Манеж опоясывают совершенно одинаковые концентрические круги... Изумительный шатер цирка Стоша-Сарразани — предел мечтаний унанимистов *... Оставаясь верным одноманежному цирку, Сарразани отважно взрывает традицию, вводя в архитектуру своего шапито второй из тех принципов, о которых мы упоминали. Принцип этот состоит в следующем: Сарразани, мыслящий масштабно, увеличил диаметр манежа до семнадцати с половиной метров... Зрительный зал в его цирке настолько огромен, что поначалу не замечаешь необычных размеров арены; представление разворачивается на этом огромном пространстве естественно и непринужденно, являя глазам зрителя упорядоченный и просторный, красочный и звучный мир...

Для выступления акробатов манеж устилается ковром, который затем убирается в мгновение ока; впрочем, в этом цирке все происходит ошеломляюще быстро. Особенно поразительна в этом отношении сборка манежных клеток для хищников. Эта операция, обычно столь длительная и занимающая в наших цирках целый антракт, производится здесь молниеносно...

В таком же темпе, под ритмичную маршевую музыку идет вся программа. Номера словно соревнуются в скорости, акробаты, дрессировщики и танцовщицы вихрем проносятся перед зрителями!»

Таковы были впечатления Пьера Бо, а также всех остальных счастливцев, побывавших на представлениях этого поразительного цирка. Представления эти отличались неслыханной роскошью и шли в неистовом темпе; в них принимали участие толпы артистов и статистов, кордебалет и экзотические группы из Индии, Китая, Японии и Африки (в этом Сарразани брал пример с Цирка Гагенбека); выступлениям аккомпанировали два оркестра по пятьдесят музыкантов каждый, игравшие попеременно.

* Унанимизм (от франц. ипаште — единодушный) — течение во французской литературе начала XX века, представители которого проповедовали единение народов, слияние человека с природой, «единодушие» человеческих коллективов.— Примеч. пер.

Сам Сарразани, за костюм и царственный вид прозванный Магараджей, появлялся перед публикой в сопровождении восемнадцати слонов.

В 1926 году Ганс Стош владел каменным цирком в Дрездене, деревянным разборным цирком диаметром восемьдесят метров и двумя летними шапито диаметром по семьдесят метров. Разъезжал Цирк Сарразани на двухстах двадцати грузовиках с прицепами; на борту каждого из них медно-красными выпуклыми буквами было выведено САРРАЗАНИ. Зверинец цирка насчитывал около пятисот животных, в том числе сто шестьдесят лошадей и двадцать два слона!

А ведь тремя годами раньше, в 1923 году, Сарразани столкнулся с серьезными экономическими трудностями, вызванными инфляцией, которая свирепствовала в Германии.

Цирк Саразани

Благодаря помощи немецкого промышленного магната Гуго Штиннеса, предоставившего ему два судна, Сарразани смог отплыть в Южную Америку, где провел два года, объездив Аргентину, Уругвай и Бразилию. С триумфом завершив турне, он возвратился в Германию и тут же вложил заработанные деньги в свое предприятие.

Его рекламная политика была по тем временам весьма передовой: цирк издавал свой собственный журнал, имевший весьма широкую аудиторию; о прибытии шапито возвещали бесчисленные афиши, выполненные в оригинальной и запоминающейся манере.

Средства на рекламу добывались порой весьма хитроумными способами: например, в 1927 году цирк выпустил афиши совместно с автомобильной фирмой «Дааг»; на них было изображено путешествие цирка на грузовиках по Южной Америке, а внизу афиши ненавязчиво указывалось название фирмы — «Дааг». Это была прекрасная реклама и для цирка и для марки автомобиля.

Экономический кризис 1929 года нанес цирку еще один сокрушительный удар, и в 1934 году Сарразани снова отправился в Южную Америку. 22 сентября он скончался в Сан-Паулу, и дело перешло в руки его тридцатисемилетнего сына Ганса. Но в 1941 году умер и Ганс-младший, а в 1945 году в дрезденское здание попала бомба; казалось, слава великого Сарразани померкла навсегда. Однако в 1956 году бело-зеленые машины вновь двинулись в путь — Цирк Сарразани возродился под руководством дочери Ганса-младшего, Гедвиги Стош, и Фрица Мея, когда-то работавшего подручным плотника в цирке «Магараджи».

Ныне Цирк Сарразани — уже не то гигантское сооружение, о котором мечтал Ганс Стош, но все же это цирк высокого класса, прекрасно оборудованный и пользующийся отличной репутацией. Его ярко освещенный фасад очень красив, хотя ему далеко до довоенного восточного дворца. Но главное достижение цирка Фрица Мея состоит в том, что он не дал кануть в забвение одному из величайших имен в истории цирка!

В период между первой и второй мировыми войнами на дорогах Германии и других европейских стран появился четвертый цирк-гигант — Цирк Глейха.

Юлиус Глейх происходил из семьи бродячих музыкантов и поначалу знал о цирке лишь то, что можно увидеть из-за пюпитра в оркестре. Но это не помешало ему приобрести в 1924 году большое трехманежное шапито и в течение десяти лет разъезжать с ним по Европе, составляя сильную конкуренцию Кроне и Сарразани. Представления Цирка Глейха уступали по качеству представлениям соперников, но их блестящая форма ослепляла не слишком искушенную публику. Длинное четырехмачтовое шапито выглядело вполне импозантно, а фасад в восточном стиле был не хуже, чем у Кроне или Сарразани. Вокруг главного шатра располагалось множество подсобных помещений и белых фургонов с эффектными голубыми полосами. Глейх повсюду расклеивал афиши своего цирка; он хорошо усвоил американские методы рекламы и охотно пускал пыль в глаза, идя подчас на заведомый обман. Зверинец Цирка Глейха насчитывал сто шестьдесят животных, а в конюшне стояло сто шестнадцать лошадей. Анри Тетар, автор «Чудесной истории цирка», упрекал Глейха в том, что «его обширный манеж заполняла толпа статистов», а программа была «скверно составлена и посредственно выполнена». Возможно, что сравнения с представлениями Ганса Стоша и Карла Кроне постановки Глейха и не выдерживали. Однако во время гастролей немецкого цирка во Франции в 1929 и 1933 годах не все зрители разделяли это мнение.

Впрочем, они могли сравнивать увиденное лишь с выступлениями французских шапито, которым в те времена было очень далеко до роскошной обстановки и четкой работы немецких цирков.

Так, Ги де Кар, в ту пору молодой журналист, освещавший в печати гастроли Юлиуса Глейха, до сих пор хранит воспоминание о потрясающем впечатлении, которое производили парады в Цирке Глейха и одновременное появление артистов и статистов на всех трех манежах или на скаковом круге гигантского ипподрома. По мнению Ги де Кара, представления у Глейха были превосходно организованы, и хотя этому директору, быть может, не хватало строгости «Магараджи» Сарразани, атмосфера в его цирке все же выгодно отличалась от атмосферы, царившей в открывшемся в тот же период Цирке Буффало Билла братьев Буглион, чьи веселые импровизации были, впрочем, не лишены некоторого обаяния!

Но конкуренция соотечественников в конце концов привела Глейха к банкротству. Это случилось в 1934 году; в итоге Юлиус Глейх оказался директором маленького и весьма убогого шапито. Слава его навсегда померкла; в 1951 году он скончался в полной безвестности.

Хотя после войны в германоязычных странах не осталось цирков-гигантов, цирковое искусство здесь продолжает развиваться; более того, в периоды, когда французские и английские цирки сталкивались с серьезными трудностями, в Германии число цирков почти не менялось: на смену исчезнувшим шапито тотчас приходили новые.

По сей день существуют два цирка Альтгофов. Цирк под руководством Карла и Маргариты Альтгоф — большой яркий шатер весьма современной конструкции. В его программах большое место занимают животные: Иван Димитри выступает с пятнадцатью белыми медведями, Моника Альтгоф и братья Эндерс прекрасно работают с лошадьми; участвуют в представлениях также смешанные группы хищников и десяток слонов. Со своей стороны сыновья Карла и Маргариты Альтгоф, Корти и Джованни, возглавляют Цирк братьев Альтгоф.

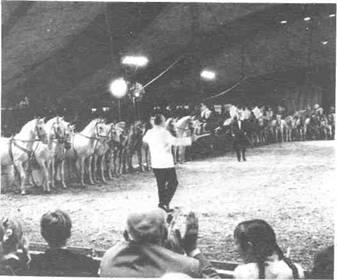

В 60-е годы действовал и еще один цирк, носящий имя Альтгофов, — великолепный Цирк Франца Альтгофа, продолжавший традиции гигантских шапито Карла Кроне и Клудского. Франц Альтгоф открыл свой большой трехманежный ипподром после войны; многие его программы можно назвать выдающимися. Впрочем, они не были столь роскошны, как представления Кроне или Клудского, и номерам, шедшим в первой части одновременно на трех манежах, порой не хватало согласованности. Зато после антракта директор цирка Франц Альтгоф лично демонстрировал на большом скаковом круге два «фирменных» номера — большую конную карусель с участием шестидесяти лошадей и группу из четырнадцати слонов.

Шестьдесят лошадей Франца Альтгофа в его шапито новой конструкции

В 1967 году Франц Альтгоф, переняв опыт у итальянского Цирка Дарикса Тоньи, открыл шапито новой конструкции: брезент, натянутый на десять мачт, расположенных в два ряда, держался здесь сам собой, без помощи карнизных опор. Благодаря этой системе зрителям было гораздо лучше видно происходящее на манеже, однако у нее имелись два недостатка: во-первых, сборку, требовавшую большой точности, можно было произвести далеко не во всякой местности; во-вторых, шапито было лишено купола и центральной мачты, на которой крепятся гимнастические снаряды и прочее подвесное оборудование, а потолок зрительного зала из-за удаленности мачт друг от друга был очень низким.

Эта конструкция, несмотря на все недостатки, была самым интересным новшеством в архитектуре шапито со времен создания американского стиля, но, к сожалению, она не нашла сторонников.

Цирк Франца Альтгофа пал жертвой собственной гигантомании и в 1970 году прекратил свое существование, но выдрессированные Альтгофом животные до сих пор выступают в разных европейских цирках.

Имя Альтгофов прославил также Адольф Альтгоф, создавший вместе со своей женой Каролой Уильяме Цирк Уильяме; впрочем, семейные раздоры вскоре заставили его открыть собственный Цирк Адольфа Альтгофа, где до конца 60-х годов шли превосходные программы.

Цирк Уильяме под руководством Каролы Уильяме и ее зятя Гюнтера Гебель-Уильямса существовал до 1968 года и был одним из лучших немецких цирков.

Гюнтер Гебель родился в семье, далекой от цирка. Мать его была портнихой; после второй мировой войны она стала шить костюмы для Цирка Уильяме; там же нашлась работа и для Гюнтера — он ухаживал за животными. Молодой служащий скоро проявил недюжинные способности к дрессировке и верховой езде и в начале 50-х годов, надев наряд ковбоя, вышел на манеж, чтобы принять участие в традиционном родео. После ухода Адольфа Альтгофа Гюнтер Гебель начал работать с его одиннадцатью слонами и занялся дрессировкой экзотических животных. Тем временем, согласно древней цирковой традиции, он женился на дочери директрисы, Жаннетте Уильяме, и они вместе начали выступать как школьные наездники. Когда наездник-дрессировщик Альфред Петолетти ушел из цирка, Гюнтер Гебель-Уильямс унаследовал его шамберьер и выученную им группу из двадцати четырех липиццанов, гордость Цирка Каролы Уильяме. Гюнтер Гебель-Уильямс — необычайно одаренный артист и прекрасный дрессировщик; ему не занимать ни воображения, ни отваги; кроме того, он очень обаятелен и отлично держится на манеже. Все эти качества помогли ему в короткий срок завоевать исключительную популярность.

В 1962 году Цирк Уильяме совместно со знаменитым испанскими импресарио Мануэлем Фейхоо и Артуро Кастильей, директорами Американского цирка и Цирка Прайса (прекрасного мадридского стационара, ныне, к сожалению, не существующего), организовали турне по Германии Испанского национального цирка.

В следующем году в это турне вошел номер, ставший сенсацией в цирковом мире: Гюнтер Гебель-Уильямс показал зрителям тигра-наездника «верхом» на двух слонах, африканском и индийском.

В конце этого сезона Фейхоо, Кастилья и Уильяме, объединившись с Тоньи, показали в Италии грандиозное представление трехманежного Американского цирка, в финале которого перед зрителями появились двадцать пять слонов — все поголовье немецкого и итальянского цирков. Цирки объединились, чтобы дать отпор Цирку братьев Ринглинг, Барнума и Бейли, который, нащупывая почву для проникновения на континент, начал выступать в Париже. Это удалось им как нельзя лучше: увидев, что европейские цирки прекрасно вооружены для борьбы, Величайший в мире цирк, не ожидавший сопротивления, почел за лучшее прервать только что начатое турне и возвратиться в Соединенные Штаты.

Внутриевропейское сообщество просуществовало еще два года. В 1968 году Карола Уильяме продала оборудование и животных Величайшему в мире цирку, который, после того как Джон Ринглинг-Норт удалился от дел, принадлежал новым хозяевам. Гюнтер Гебель-Уильямс последовал за своим зверинцем; в 1969 году он впервые вывел на манеж Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли своего тигра-наездника и слонов, а также лошадей, которых он дрессирует вместе с женой.

Появление немецкого дрессировщика перед американскими зрителями произвело сенсацию, и за один сезон Гюнтер Гебель-Уильямс стал самым знаменитым цирковым артистом Соединенных Штатов со времен Альфредо Кодоны. Слава его докатилась и до старой Европы, и старушка пожалела о своей утрате.

Сегодня во время представлений Цирка Ринг-лингов Гюнтер Гебель-Уильямс почти не покидает манежа. Он появляется и на римской колеснице, и в манежной клетке с группой из двенадцати тигров, группой пятнистых и черных пантер, а также с тремя тиграми, выезжающими на двух лошадях и африканском слоне; он носится с манежа на манеж, управляя своими двадцатью слонами, потом вскакивает на тигра, который в свою очередь стоит на спине слона, и наконец вместе с двумя тиграми возносится под самый купол на качелях. «Нью-Йорк тайме» назвала его «Властелином колец», намекнув тем самым на его сходство с героем Дж.- Р.-Р. Тол-кина. Гебель-Уильямс вполне заслужил этот титул; он бесспорно умеет завораживать публику, что и помогло ему столь быстро вознестись на вершину славы.

После закрытия цирков Франца Альтгофа и Каролы Уильяме традиции немецких шапито продолжали такие цирки, как Цирк Буша — Роланда — плод соединения Цирка Карла Буша (однофамильца великого берлинского директора) и Цирка Роланда, принадлежащего Вилли Ауредену и возглавляемого Гейнцем Гейером; Цирк Барум, перешедший из рук Маргариты Крейзер в собственность дрессировщика Герта Симонейта; Цирк Вилли Гагенбека под руководством Ингрид Гоппе и многие другие, не говоря уже о цирках Кроне, Сарразани и Карла Альтгофа.

Расцвет циркового искусства на скандинавском полуострове пришелся на конец прошлого — начало нынешнего столетия; после этого судьба его в разных странах сложилась по-разному.

Роскошный амстердамский Цирк Карре, открытый 2 декабря 1887 года Оскаром Карре, ныне превращен в музыкальный театр. Это великолепное здание неоднократно использовалось не по назначению: во время первой мировой войны Цирк Карре превратился в Театр Карре; театр впоследствии стал мюзик-холлом, где игрались ревю; в 1928 году в этом здании с триумфом выступала Жозефина Бекер. Прошло десять лет, и Жан Хук, объединившись с Цирком Кавальос, напомнил о первоначальном назначении здания, дав на его арене цирковые представления, а зимой 1941 года здесь шла совместная программа цирков Штрассбургера и Миккени. Благодаря Карелу Штрассбургеру в Театре Карре стало доброй традицией давать цирковые представления в течение всего зимнего сезона, но, к сожалению, спустя два десятилетия эта традиция угасла. А в 1964 году, вскоре после прекращения зимних сезонов в Амстердаме, Цирк Штрассбургера, которым после Карела руководили Элли и Регина Штрассбур-гер, закрылся.

Другой голландский цирк — Цирк Мюлленса, принадлежащий Йосу Мюлленсу, сейчас дает представления лишь изредка, когда открывается возможность заключить контракты с иностранными артистами.

Так, летом 1974 года Йос Мюлленс вновь, после двадцатилетнего перерыва, совершил гастрольную поездку по Голландии вместе с французским цирком Буглион. К сожалению, на этот раз турне окончилось полным провалом: вся Голландия была поглощена розыгрышем кубка мира по футболу, и подвиги амстердамского «Аякса» приковали публику к экранам телевизоров!

Йос Мюлленс родился в 1903 году в Рурмонде; отец его, Генри Филипп Мюлленс по прозвищу «профессор Робертус Мюлленс», был бродячим актером; он разъезжал по ярмаркам со своим Живописным механическим театром, где исполнителями были куклы-автоматы. В 1905 году он основал Большой голландский цирк, на манеже которого дебютировал впоследствии пятнадцатилетний Йос Мюлленс — иллюзионист, акробат и клоун. В 1970 году Йос отпраздновал сорокалетний юбилей своего пребывания на посту директора цирка; за десять лет до этого после тяжелого сердечного приступа он по настоянию своих сыновей-наездников Вилли и Гарри и дочери Жозе Штрассбургер-Мюлленс (вышедшей в 1952 году замуж за Генри Штрассбургера) вынужден был прекратить регулярные турне.

Тони Болтини

Ныне самый знаменитый голландский цирк — Цирк Тони Болтини.

Болтини родился 22 февраля 1920 года в Эйнд-ховене; отец его, Йоханн Аккерман, в начале века выступал на ярмарках; он показывал фокусы, а затем открыл собственное заведение — Атлетический театр Кристаль Палас, где выступал как силач-штангист. Когда Тони Аккерману исполнилось пятнадцать лет, он, как и Йос Мюлленс, дебютировал в отцовском заведении; в память о своем деде, фокуснике по имени Болтен, он избрал себе псевдоним Болтини. Тони играл на трубе и выступал как велофигурист. Однако мечтой его было открыть большой передвижной цирк. Отец Тони не слишком удачно управлял своим заведением и сталкивался со все возрастающими трудностями; Тони полагал, что цирк — вещь более выгодная, чем простой ярмарочный балаган. Он смог осуществить эту мечту после войны: в 1946 году вместе с Дикки Болтини, своей женой и партнершей по велономеру, он приобрел небольшое шапито. Один из братьев Тони, Джонни, работал у него клоуном, другой, Вилли, который в отцовском заведении был зазывалой и играл на ксилофоне, открыл собственный цирк, но его предприятие успеха не имело и вскоре закрылось.

Тони Болтини очень любит завлекать публику нововведениями и экспериментами, пусть даже не имеющими прямого отношения к цирку. В 1954 году его цирк назывался Международное цирковое шоу, в следующем году — Большой национальный цирк, а в 1958 году — Испанский (!) цирк.

В 1962 году Болтини открыл в Сустерберге, где цирк проводил зиму, просторный дансинг «Эль Па-радизо», намереваясь разместить в том же здании цирковое училище. Однако, несмотря на умело подготовленную рекламу, Цирковой академии не суждено было родиться на свет... В 1963 году скромный двухмачтовый шатер уступил место просторному шапито с восемью мачтами в два ряда; в 1965 году здесь выступал певец Джонни Лион, самый популярный артист сезона; в следующем году его сменил другой модный певец, Боб де Мис. В этом же году Тони Болтини опробовал новую конструкцию: два прицепа с откидывающимися стенками составляли приподнятый над землей манеж; на каждом из них была укреплена пара мачт, которые приводились в действие гидравлической системой и автоматически натягивали брезент шатра. В свернутом положении половины продолговатой брезентовой крыши помещались на прицепах.

Цирк Болтини до сих пор использует эту оригинальную систему сборки; директор отказался лишь от высокого манежа, поскольку не во всякой местности можно установить обе его половины на одном уровне.

В 1967 году в Цирке Болтини выступала венгерская труппа, спустя два года — труппа из Чехословакии, а в 1970 году гвоздем сезона стали пятнадцать полуобнаженных африканских танцовщиц («Афро Кариб Балет»). Как и следовало ожидать, они имели огромный успех у юных жителей страны, которым, однако, стоило большого труда убедить своих родителей, что времена, когда в цирке царила пуританская строгость, прошли без возврата...

Через два года после этой революции у Тони Болтини возникла идея основать в Ренене, где он теперь проводил зимний сезон, колонию лилипутов. План этот, как и проект создания циркового училища, не был осуществлен.

В 1974 году Цирк Болтини отправился на гастроли в Израиль; турне это не оправдало надежд, и в следующем году, несмотря на участие в программе очередного певца, Фазера Абрахама, Тони Болтини оказался на грани разорения. Юридически цирк принадлежит теперь двум очаровательным директрисам, дочерям Тони: Жозетте Болтини, жене Клаудио Вассало, и Антуанетте Болтини, жене Йожки Лорха.

За будущее Цирка Болтини можно не беспокоиться: Тони всегда умел найти выход из любого положения; он использует для этого самые разнообразные средства: то продает в мертвый сезон подержанные автомобили, то подрабатывает репортажами, то открывает параллельно с цирком другие увеселительные заведения вроде дансинга в Сустер-берге, то — самый удобный способ — просто-напросто отказывается платить налоги до тех пор, пока голландское правительство, поставленное перед фактом, не смирится и не отменит их!

Перейдем к Дании. Как мы уже говорили, Шуманам пришлось покинуть копенгагенский стационар, принадлежавший им с 1891 года, когда здесь обосновался Макс Шуман. Альберт Шуман с женой Паулиной и детьми Катей и Бенни, а также брат Альберта, Макс-младший, блистали здесь многие годы, демонстрируя мастерское владение высшей школой и прекрасно выезженных лошадей.

До 1958 года Шуманы ежегодно выступали в Стокгольме и Гетеборге, проводили пять месяцев в Копенгагене, а затем после месячного турне по Дании заканчивали сезон в Лондоне либо у Тома Арнольда, либо в Цирке Бертрама Миллза. Однако в 1958 году в здании стокгольмского цирка разместились новые студии шведского телевидения, и это нарушило привычный порядок работы датского цирка. Вскоре после этого закрыли свои двери цирки в Хэррингее и Кенсингтонской Олимпии, так что Шуманам пришлось перестраивать весь свой зимний сезон.

Здание цирка Шуманов в Копенгагене

Наконец, в 1970 году Копенгагенский цирк был продан владельцам крупного универмага, которые собрались отдать его на слом. Это вызвало большое волнение в датской столице, и новым владельцам пришлось изменить свои намерения. Однако они предложили Шуманам столь невыгодный контракт, что тем, несмотря на давнюю привычку выступать в великолепном копенгагенском здании, пришлось отказаться. Выбитые из колеи артисты решили вообще уйти из цирка. Любители цирка в Дании и во всем мире горько сожалели об этом, но было уже поздно: мир чистогана в очередной раз заставил артистов отказаться от своего призвания. Бенни Шуман с тех пор виртуозно жонглирует тарелками в кабаре разных стран, а семейные традиции продолжает одна лишь Катя Шуман, прекрасная наездница.

Ныне во главе Копенгагенского цирка, основанного еще в конце первой мировой войны, стоят замечательные дрессировщики Эли Бенневайс и его сын Сонни. Бенневайсам, пришедшим на смену Шуманам, пришлось нелегко. Тем не менее они показывают прекрасные программы и в своем передвижном цирке и в стационаре. У Сонни Бенневайса есть два сына, Ким и Миллер, наездники и дрессировщики *, продолжающие традиции цирка Бенневайса.

* Отметим, что в Дании запрещена дрессировка хищников, от чего страдает Манфред Бенневайс, брат Сонни, прекрасный укротитель тигров.

В Швеции самым крупным шапито является Цирк Скотта, единственный шведский цирк, путешествующий по железной дороге. Он был открыт в 1937 году братьями Бруно и Франсуа Бронеттами — клоунами, пользовавшимися в ту пору всемирной известностью. Сейчас им управляет Кете Бронетт, вдова Бруно. Она каждый год готовит превосходную программу, благодаря которой Цирк Скотта может быть назван одним из лучших европейских цирков. В нем нет собственного зверинца, однако в представлении непременно участвуют первоклассные дрессировщики из крупных европейских цирков.